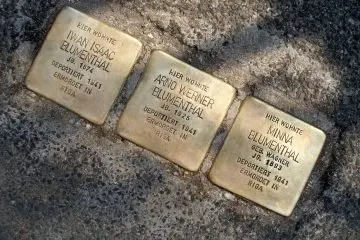

Eberswalde war 2004 nach Lübben die zweite brandenburgische Stadt, in der der Künstler Gunter Demnig Stolpersteine verlegte. Diese erinnern an das Schicksal von Menschen, die in der NS-Zeit verfolgt, vertrieben, deportiert oder ermordet wurden. Mit der Verlegung weiterer 19 Steine finden sich in Eberswalde über 70 dieser Orte des Gedenkens. Die nachfolgende Übersicht bietet neben einer Kurzbiografie ein Geo-Map des Stolpersteins, Dokumente, Fotos und einige Videos. Im Tabellenkopf können sie wählen, wie viele Einträge jeweils gezeigt werden sollen. Hier können sie auch nach Namen oder Begriffen suchen. Eine zweite Übersicht mit den 8 Opfern der T4-Aktion finden sie hier.

| BIOGRAFIE | DOKUMENTE | FOTOS | VIDEO | |

|---|---|---|---|---|

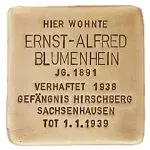

| Ernst Alfred Blumenhein, geboren am 06.05.1891, in Greifenberg. Der Ingenieur und Autohändler war verheiratet und hatte mit seiner Frau Gertrud eine Tochter namens Hilde-Judith. Im Jahr 1926 wohne er in der Breiten Straße Nr.36. Später erwarb er ein Grundstück in der Stettiner Straße 16, wo er eine Tankstelle betrieb. Als die Nationalsozialisten am 9. November 1938 Synagogen in Brand setzten und jüdische Männer verhafteten, flüchtete Ernst-Alfred Blumenhein nach Bärndorf im Riesengebirge. Dort wurde er verhaftet und am 28.11.1938 in das Konzentrationslager Sachsenhausen verschleppt. Im KZ infizierte er sich mit Diphterie, an der er nur wenige Wochen später, am 1.1.1939, verstarb. Ernst-Alfred Blumenhein wurde 47 Jahre alt. | Breite Straße(Bushaltestelle gegenüber Nr. 136) | |||

| Eugen Epstein, geboren am 15.03.1908, in Berlin. Er wuchs in Werbellin bei Pflegeeltern, dem Ehepaar, Förste auf. Am 30.10.1937 heiratete er in Lichterfelde seine Frau Margot und zog mit ihr in die gemeinsame Wohnung in der Eberswalder Straße 51. Nachdem sie vielen Repressalien ausgesetzt waren erhielten sie im April 1942 die Aufforderung, ihre Heimat zu verlassen. Über das Sammellager Große Hamburger Straße in Berlin wurden sie in das Warschauer Ghetto deportiert. Dort wurden das Ehepaar sofort getrennt. Von Eugen gibt es seit dieser Zeit kein Lebenszeichen. | Eberswalder Straße 51 |  Vergrößern | ||

| Margot Epstein, geb. Ring,wurde am 18.11.1913 in Stoyetin (Pommern) geboren und ist dort aufgewachsen. Am 30.10.1937 heiratete sie in Lichterfelde ihren Mann Eugen Epstein und zog mit ihm in die gemeinsame Wohnung in der Eberswalder Straße 51. Nachdem das Ehepaar vielen Repressalien ausgesetzt waren erhielten sie im April 1942 die Aufforderung, ihre Heimat zu verlassen. Über das Sammellager Große Hamburger Straße in Berlin wurden sie in das Warschauer Ghetto deportiert. Dort wurden das Ehepaar sofort getrennt. Von Eugen gibt es seit dieser Zeit kein Lebenszeichen. Margot hingegen schrieb von April 1942 bis Mai 1943 mehrere Briefe aus dem Ghetto an die Pflegeeltern nach Lichterfelde, wo sie ihre Qualen und Nöte schilderte. Dies sind sehr persönliche und authentische Berichte, die vor dem Hintergrund der Zensur geschrieben wurden. Erschütternd ist auch der Abschiedsbrief von Eugen und Margot an ihre Eltern, in welchem sie ihre Ahnungen des Kommenden auszudrücken versuchten. Nach der Vernichtung des Warschauer Ghettos ist Margot vermutlich noch nach Theresienstadt verbracht worden. Recherchen nach dem Krieg über den Verbleib der beiden führten zu keinem Ergebnis. | Eberswalder Straße 51 |  Vergrößern Vergrößern | ||

| Louis und Emmy Feintuch Louis wurde am 04.01.1884 in Insterburg geboren und wuchs dort auf. Er erlernte den Beruf des Kaufmanns. Luis Feintuch leistete seinen Militärdienst in Frankfurt/Oder. Dort lernte er seine zukünftige Ehefrau Emmy Löwenstein, geboren am 12.04.1892 in Frankfurt/Oder, kennen. Das Paar heiratete am 21. Januar 1913 in der Synagoge in Frankfurt/Oder. Nach der Hochzeit zogen die Eheleute nach Eberswalde und eröffneten ein Geschäft für Herren- und Knabenkonfektion in in der Neuen Kreuzstraße 13. Im April 1914 wurde ihre erste Tochter Inge geboren. Während Louis im Ersten Weltkrieg kämpfte und das Eiserne Kreuz Zweiter Klasse erhielt, führte Emmy das Geschäft allein weiter. Im Oktober 1919 kam ihre zweite Tochter Hannelore zur Welt. Die Familie war Teil der jüdischen Gemeinde in Eberswalde und pflegte gute Beziehungen zu anderen jüdischen Kaufleuten. Emmy Feintuch interessierte sich für Literatur und intellektuelle Themen. Ab April 1933 kam es zu zunehmenden Repressalien gegen die jüdische Bevölkerung der Stadt.SA-Männer versuchten Kunden vom Geschäft der Familie Feintuch fernzuhalten. Die Schaufensterscheiben wurden mit rassistischen Parolen beschmiert, die nur mit viel Mühe entfernt werden konnten. In der Pogromnacht am 09.11.1938 wurde Louis Feintuch, wie viele andere jüdische Männer, verhaftet. Wenige Tage später wurde er freigelassen und floh mit seiner Familie Ende November 1938 nach Australien, um dem Terror zu entrinnen und sich ein neues Leben aufzubauen. Im Oktober 1943 erkrankte Luis Feintuch und starb wenig später im Alter von 59 Jahren. Emmy Feintuch und ihre Töchter führten das Geschäft weiter. Die Töchter heirateten bald und auch Emmy Feintuch fand eine zweite Liebe und heiratete erneut. bis diese heirateten. Im März 1958 schrieb sie in einem Brief an den Eberwalder Stadtrat von Vahl: „Ich habe versucht, die schwere Zeit zu vergessen. Ich werde versuchen, Ihnen mitzuteilen, wie es uns hier ergeht. Es ist ein herrliches Land, ein Land in dem man sich trotz großer Unterschiede in der gewohnten Lebensweise einlebt. Vielleicht war es der Zwang, die Heimat zu verlassen, das alles viel leichter erscheinen ließ.“ Im Alter von 80 Jahren starb Emmy 1972 in Sydney. | Friedrich-Ebert-Straße 21 (vormals Neue Kreuzstraße 21) | |||

| Inge Lieselotte Feintuch wurde am 19.04.1914 als älteste Tochter der Kaufleute Louis und Emmy Feintuch in Eberswalde geboren. Im Frühjahr 1933 legte sie ihr Abitur am Eberswalder Lyzeum in der Puschkinstraße ab. Ihren Wunsch, in Berlin zu studieren, konnte sie wegen des Immatrikulationsverbots für Juden nicht mehr umsetzen. Fortan arbeitete sie in einem jüdischen Krankenhaus in Berlin als Kinderpflegerin. Ende November 1938 floh Inge Feintuch mit ihrer Familie nach Australien. Sie heiratete dort Gerhard Goodman und bekam eine Tochter. Inge besuchte in den 1990er Jahren noch einmal Eberswalde und nahm an einem Klassentreffen teil. Die 83-Jährige starb am 29.07.1997 in Australien. | Friedrich-Ebert-Straße 21 (vormals Neue Kreuzstraße 21) | |||

| Hannelore Ursula Feintuch wurde am 28.10.1919 als jüngste Tochter der Kaufleute Louis und Emmy Feintuch in Eberswalde geboren. Wie ihre Schwester Inge besuchte auch Hannelore nach der Grundschule das Eberswalder Lyzeum. Dort war sie zunehmenden Repressalien ausgesetzt. 1935 wurde Hannelores Klassenkameradinnen verboten mit Hannelore zu reden, neben ihr zu sitzen oder sie auf dem Schulweg zu begleiten. Hannelore verließ daraufhin umgehend die Schule und beendete 1938 das Abitur auf der Adass Jisroel Schule in Berlin. Nach der Pogromnacht floh Hannelore Feintuch Ende November 1938 mit ihrer Familie nach Australien. Dort heiratete sie Robert Bartholomew Kandy und bekam einen Sohn und eine Tochter. 2009 verließ Hannelore Australien und lebte fortan in Israel. Sie starb dort am 09. August 2010 und wurde in Sidney beigesetzt. Ihre Enkeltochter Sharon sagte zu ihrer Beerdigung Folgendes: „Deine unglaubliche Stärke, die du hattest, hat mich dazu gebracht, das Leben in der richtigen Proportion zu betrachten. Egal, was passiert ist, du hast deinen Kopf hochgehalten und weitergemacht. Man hatte immer das Gefühl, dass du Selbstvertrauen und Kontrolle hattest, ganz zu schweigen von einem großartigen Sinn für Humor. Ich weiß, dass alle diese Gefühle, die ich habe, das sind, was alle deine Enkelkinder empfinden. Ich liebe dich von ganzem Herzen und schätze dich. Ich werde dich für immer in Erinnerung behalten.“ | Friedrich-Ebert-Straße 21 (vormals Neue Kreuzstraße 21) | |||

| Lothar Glass wurde am 06.01.1911 in Eberswalde geboren. Er war der älteste Sohn von Meta und Benjamin (genannt Benno) Glass. Sein Bruder Herbert war ein Jahr jünger als er. Der Vater betrieb ein großes Herren- und Knabenkonfektions- sowie Schuhgeschäft in der Kreuzstraße 36, in dem auch Lothars Bruder Herbert arbeitete. Lothar besuchte von Ostern 1920 bis Ostern 1929 das Wilhelmsgymnasium und legte dort sein Abitur ab. Anschließend studierte er von 16.04.1929 bis 28.02.1930 an der Juristischen Fakultät der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin (heute Humboldt-Universität zu Berlin). Nach einemkurzem Aufenthalt in Freiburg kehrte er zurück und schrieb sich am 31.10.1930 erneut an der Juristischen Fakultät ein. Am 25. April 1933 trat das „Gesetz gegen die Überfüllung deutscher Schulen und Hochschulen“ in Kraft. Von der nun einsetzenden Welle von Zwangsexmatrikulationen jüdischer Studenten ereilte im selben Jahr auch Lothar. Vermutlich gelang es ihm wenig später in die USA zu fliehen. Hier nahm sich Lothar Glass dann1936 das Leben. Seine Eltern und sein Bruder konnten Deutschland rechtzeitig verlassen und überlebten die Shoah. | Goethestraße/Friedrich-Ebert-Straße (vormals Kreuzstraße 36) | |||

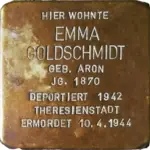

| Emma Goldschmidt, geb. Aron, geboren am 07.04.1870, in Arnswalde. Sie war die Ehefrau des Kaufmannes Salomon Goldschmidt. Das Paar blieb kinderlos. Emma engagierte sich als Mitglied im “Vaterländischen Frauenverein”, einer Organisation, die sich insbesondere für die Winterhilfe einsetzte. Am 04. November 1942 wurde Emma Goldschmidt deportiert. Sie gehörte zum 71. Alterstransport von Berlin nach Theresienstadt. Dort starb sie am 10. April 1944 im Alter von 74 Jahren. | Kirchstraße 20/21 |  Vergrößern Vergrößern | ||

| Salomon Goldschmidt, geboren am 04.03.1875, in Posen. Er war als Kaufmann tätig und spezialisierte sich auf Bekleidung, Textilien und Wollprodukte. Sein Geschäft befand sich zunächst in der Kirchstr. 19, aber 1911 vergrößerte er es und verlegte es in die Kirchstr. 20/21. In diesem Gebäude wohnten auch Salomon und seine Frau. Salomon Goldschmidt wurde im Jahr 1900 Mitglied der Eberswalder Synagoge und war Vorsitzender des “Vereins für jüdische Geschichte und Literatur” in Eberswalde. Er war bekannt für seine Großzügigkeit und seine vielfältigen Interessen. Im Jahr 1933 hatte Salomon Schwierigkeiten in seinem Geschäft, da vor seinem Eingang SS- und SA-Wachen postiert waren. Außerdem machte ein benachbarter Optiker namens Stoll Fotos von seinen Kunden, die dann in antisemitischen Publikationen veröffentlicht wurden, um sie öffentlich zu diffamieren. 1938 wurde Salomon Goldschmidt gezwungen, sein Geschäft an Herrn Hettwer, den Hauptverkäufer, zu verkaufen. Er wurde auch aus seiner Wohnung vertrieben und fand vorübergehend Zuflucht bei der Familie Schocken, die jüdische Kaufleute waren, in der Schneiderstr. 14. Im Jahr 1939 verließen Salomon und seine Frau Eberswalde und zogen nach Berlin-Schöneberg. Am 4. November 1942 wurden sie mit dem 71. Seniorentransport in das Konzentrationslager Theresienstadt deportiert. Salomon Goldschmidt wurde im Winter 1944/1945 während des Besuchs des Roten Kreuzes freigelassen, da es der Organisation gelang, die Freilassung einiger älterer und kranker Häftlinge zu erreichen. Er wurde nach Lugano in der Schweiz gebracht und verstarb dort am 30. Mai 1951. Ihm zu Ehren wurde 1949 die Junckerstraße in Salomon-Goldschmidt-Straße umbenannt. | Kirchstraße 20/21 |  Vergrößern Vergrößern | ||

| Benno Gutkind, geboren am 17.12.1866 in Eberswalde arbeitete 1926 als Landwirt und Gutspächter des Stadtgutes. Zu diesem Zeitpunkt wohnte er in der Breiten Straße 62. Benno Gutkind war langjähriges Mitglied der Eberswalder Synagogengemeinde. Laut Adressbuch von 1929/30 betrieb er in der Eisenbahnstr. 98 ein Seifen- und Parfümgeschäft. Benno Gutkinds letzte Eberswalder Adresse war Eisenbahnstraße 36. Von dort zog er vermutlich 1938 nach Berlin und lebte zuletzt im Jüdischen Altersheim in der Iranischen Straße 2 in Berlin Wedding. Der verwitwete Kaufmann wurde am 14. Juli 1942 mit Transport I/22 von Berlin nach Theresienstadt deportiert. Seine Transportnummer war 1484. Dort starb er am Sonntag, den 31. Januar 1943. In der Todesfallanzeige wurde als offizielle Todesursache Marasmus und Altersschwäche angegeben. | Eisenbahstraße 83 | Todesfallanzeige | ||

| Gertrud Hamburger, geb. Frost, geboren am 01.04.1883 in Rawitsch. Sie war die zweite Ehefrau von Rabbiner Eduard Hamburger, der von 1900 bis 1925 als Rabbiner tätig war. Gertrud und Eduard Hamburger heirateten am 5. Februar 1918 in Breslau. Um 1938 zog Gertrud Hamburger nach Berlin. Ihre letzte bekannte Adresse war in der Witzlebenstraße 20. Am 30. November 1941 wurde Gertrud von Berlin nach Riga deportiert und dort noch am selben Tag im Alter von 58 Jahren ermordet. | Weinbergstraße 13 | |||

| Julius Israel Hartmann, geboren 22. 01. 1865 in Berlin. Deportation mit dem Transport I/46, nr. 4461 am 18. 08. 1942, von Berlin nach Theresienstadt. Dort starb der 77-jährige 22. 12. 1942. | Eisenbahnstraße 83 | Todesfallanzeige | ||

| Selma Jacob, geboren am 18. Oktober 1886 in Eberswalde. Ihr Vater war der Kaufmann Albert Jacob. Sie hatte eine Schwester namens Erna Pinkus. Ab 1919 waren Selma und ihre Schwester Erna Mitinhaberinnen des Damenkonfektionsgeschäfts Albert Jacob, das sich in der Breiten Straße 52 in der Nähe des Marktplatzes befand. Das Geschäft bot Manufaktur- und Modewaren, Konfektion und Wäsche an. Selma Jacobs Name wird letztmalig 1939 im Eberswalder Adressbuch erwähnt. Verbleib und Schicksal ist unbekannt. | Friedrich-Ebert-Straße 15 | |||

| Berta Kleinicke, geb. Hartmann, geboren am 18.07.1871 in Berlin. Sie wohnte bis 1939 in der Neuen Schweizer Straße 2. Von dort zog sie in die Große Hamburger Straße 26 in Berlin Mitte. Dort befand sich seit 1828 ein jüdisches Altersheim, das später als Sammelstützpunkt für die Deportationen genutzt wurde. Berta Kleinicke wurde am 19.08.1942 mit dem 45. Alterstransport von Berlin nach Theresienstadt deportiert. Dort verstarb sie am 10.01.1943 im Alter von 72 Jahren. Die Todesfallanzeige wies als offizielle Todesursache Carcinoma recti (Darmkrebs) aus. | Carl-von-Ossietzky-Straße 2 (vormals Neue Schweizer Straße) | Todesfallanzeige | ||

| Charlotte Kohn, geboren am 19.10.1897 in Templin. Die Lehrerin und Erzieherin wurde am 14.04.1942 ins Warschauer Ghetto deportiert. Ihr Schicksal ist unbekannt | Eisenbahnstraße 10 | |||

| Jenny Lagro, geb.Herrmann, geboren am 05.11.1869 in Driesen. Sie heiratete am 23.08.1893 den Kaufmann Josef Lagro in Eberswalde. Jenny Lagro wurde am 28.10.1942 gemeinsam mit ihrem Mann mit dem 68. Alterstransport von Berlin nach Theresienstadt deportiert. Jenny Lagro überlebte und wurde nach ihrer Befreiung aus dem KZ Theresienstadt Ende Mai 1945 nach Berlin- Buch gebracht. Sie verstarb noch im selben Jahr im dortigen Krankenhaus im Alter von 76 Jahren. | Friedrich-Ebert-Straße (gegenüber Nr. 9) |  Vergrößern Vergrößern | ||

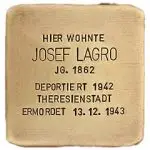

| Josef Lagro, geboren am 20.06.1862 in Schocken. Der Kaufmann für Manufaktur-, Putz-, Weiß- und Wollwaren hatte sein Geschäft 1894 bis 1908 am Markt, Breite Straße 28 (ab 1920 befand sich hier das Haushaltwarengeschäft Pfingst). Von 1910-1930 hatte er sein Geschäft in der Neuen Kreuzstraße 17. Josef Lagro war Mitglied der Eberswalder Synagogengemeinde. Als lezter eigener Wohnsitz ist 1936 der Alsenplatz 1 (heute Karl-Marx-Platz) verzeichnet. 1938 oder 1939 wurde ihm diese Wohnung vermutlich gekündigt. Josef Lagro fand daraufhin eine Notuntekunft in den Räumen der Synagogengemeinde Kirchstraße 17/18. Josef Lagro wurde am 28.10.1942 mit dem 68. Alterstransport von Berlin nach Theresienstadt deportiert, wo er am 31.12.1943 im Alter von 81 Jahren verstarb. | Friedrich-Ebert-Straße (gegenüber Nr. 9) | |||

| Gertrud Landmann, geb. Preusse, geboren am 20.02.1896 in Eberswalde. Die evangelisch getaufte Gertrud Landmann nahm sich gemeinsam mit ihrem jüdischen Ehemann am 04.03.1943 im Alter von 47 Jahren das Leben. | Biesenthaler Straße 5 |  Vergrößern Vergrößern Vergrößern Vergrößern | ||

| Magnus Landmann, geboren am 27.08.1892 in Eberswalde. Der Kaufmann betrieb ein Textilgeschäft für Herrenwäsche in der Schöpffurther Straße 7 in Finow (heute Eberswalder Str. 133). Magnus Landmann heiratete am 19.05.1926 die evangelisch getaufte Gertrud Preuße. Am 01.06.1926 wurde der Sohn Axel in Eberswalde geboren. In der Pogromnacht 1938 wurde das Geschäft geplündert und zerstört und Magnus Landmann zum Verkauf gezwungen. Den Eltern gelang es Anfang 1939 ihren damals 9-jährigen Sohn in einem Kindertransport nach Großbritannien unterzubringen. Der Abschied auf dem Anhalter Bahnhof in Berlin war ein Abschied für immer. Magnus Landmann nahm sich gemeinsam mit seiner nichtjüdischen Ehefrau am 04.03.1943 im Alter von 51 Jahren das Leben. | Biesenthalerstraße 5 |  Vergrößern Vergrößern | ||

| Herrmann Lefebre, geboren am 08.01.1869 in Berlinchen. Herrmann Lefebre war von Beruf Hausierer. Am 15.01.1893 heiratete er in Gaudenz im Alter von 24 Jahren Jeanette Seelig. Das Ehepaar hatte eine Tochter Jenny, die vermutlich überlebte. Herrmann Lefebre war langjähriges Mitglied der Eberswalder Synagogengemeinde. 1920 erwarb er das Grundstück Breite Str. 35. 1933 verstarb Herrmann Lefebres Ehefrau Jeanette im Alter von 71 Jahren. Herrmann Lefebre wurde am 15.03.1938 zum Repräsenantenstellvertreter gewählt und war noch 1941 für die jüdischen Friedhöfe in Eberswalde zuständig. Herrmann Lefebre wurde am 20.11.1942 mit dem 75. Alterstransport von Berlin nach Theresienstadt deportiert und am 17.12.1943 im Alter von 74 Jahren ermordet. | Breite Straße 35 | Todesfallanzeige | ||

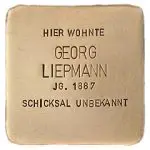

| Georg Liepmann, geboren am 29.08.1887 in Eberswalde. E war der Sohn von Ernst (geb. 1851, gest. 1914) und Clara (geb. 1854, gest. 1940) Liepmann. Georg Liepmann führte das Modewarengeschäft unter Leitung seiner Mutter weiter. Er war Mitglied der Eberswalder Synagogengemeinde. Sein Schicksal ist unbekannt | Ratzeburger Straße/Markt (vormals Mühlenstraße 14) | |||

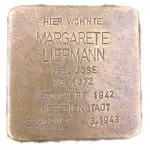

| Margarethe Liepmann, geb. José, geboren am 29.07.1872 in Berlin. Sie war die Ehefrau von Richard Liepmann. Sie wurde am 28.10.1942 mit dem 68. Alterstransport von Berlin nach Theresienstadt deportiert, wo sie am 08.03.1943 im Alter von 70 Jahren verstarb. | Friedrich-Ebert-Straße 13 (vormals Neue Kreuzstraße 13) | |||

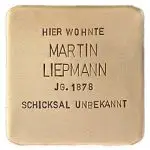

| Martin Liepmann, geboren am 11.09.1878 in Eberswalde. Er war der Bruder von Georg Liepmann und hatte mit Gertrud (1880 -1831) und Albert (1883-1943) zwei weitere Geschwister. Er arbeitete als Versichungsagent und Papiervertreter. Martin Liepmann war Mitglied der Eberswalder Synagogengemeinde. Er starb 1942. | Ratzeburger Straße/Markt (vormals Mühlenstraße 14) | |||

| Richard Liepmann, geboren am 16.10.1880 in Eberswalde. Er war der Sohn von Hellmuth und Clara Liepmann, geb. Nelson und der Cousin von Martin und Georg Liepmann. Richard Liepmann hatte drei Brüder: Erich, Willy und Alwin Liepmann. Der Kaufmann heiratete am 12.08.1919 Margarethe José. Nachdem dem Ehepaar die Wohnung in der Kreuzstraße 11 gekündigt wurde, lebte diese mit letzter Adresse in der Notunterkunft der Synagogengemeinde Kirchstr. 18. Am 28.10.1942 wurde Richard Liepmann, gemeinsam mit seiner Frau, mit dem 68. Alterstransport von Berlin nach Theresienstadt deportiert. Richard Liepmann verstarb dort am 11.04.1943 im Alter von 79 Jahren. | Friedrich-Ebert-Straße 13 (vormals Neue Kreuzstraße 13) | |||

| Fanny Löwenstein, geb. Grünfeld, geboren am 18.8.1878 in Königsberg. Fanny heiratete den Kaufmann Leo Löwenstein (1869 – 1922). Dieser hatte 1899 zunächst ein Lederwarengeschäft in der Jägerstraße 2 eröffnet, in dem er später dann ein Teppichboden und Teppichwaren- und Tapetengeschäft betrieb. Die Familie bewohnte eine Mietwohnung über dem Geschäft. In den Jahren 1904 bis 1917 wurden drei Kinder geboren. Nach dem Tod von Leo Löwenstein am 18.10.1922 übernahm sein ältester Sohn Eduard das Geschäft. In der Pogromnacht am 9. November 1938 wurde das Geschäft geplündert und zerstört. Fanny Löwenstein gelang 1939 die Flucht nach Kuba, später die Übersiedlung in die USA. Sie starb am 18.11.1959 im Alter von 81 Jahren in New York. | Friedrich-Ebert-Straße 2 (vormals Jägerstraße 2) | |||

| Eduard Löwenstein wurde am 21.08.1904 in Eberswalde geboren. Der 18-Jährige übernahm das Geschäft seines Vaters nach dessen Tod. Eduard Löwenstein war Mitglied der Eberswalder Synagogengemeinde. Er flüchtete ebenfalls aus Deutschland und erhielt 1941 die US-amerikanische Staatsbürgerschaft. | Friedrich-Ebert-Straße 2 (vormals Jägerstraße 2) | |||

| Susanne (Susi) Löwenstein, geboren am 27.10.1908 in Eberswalde. Susi legte ihr Abitur auf dem Oberlyzeum in der Jägerstraße ab. Nach Ausbildung am Berliner Julius-Stern-Konversatorium debütierte Susanne Löwenstein als Opernsängerin. Als Jüdin erhielt sie 1933 ein Auftrittsverbot und verlor ihr Engagement am Theater in Breslau. Als Folge der Auftrittsverbote gründete sich 1933 der Kulturbund Deutscher Juden in der Berliner Charlottenstraße. Diese Selbsthilfeorganisation verschaffte jüdischen Künstlern die Möglichkeit öffentlich aufzutreten. Susanne Löwenstein überzeugte hier unter anderem als Carmen in Georges Bizets gleichnamiger Oper. Susanne Löwenstein gelang 1939 die Flucht in die Vereinigten Staaten. Dort feierte sie zahlreiche Erfolge unter dem Künstlernamen Suzanne Sten. Sie trat u. a. 1940 an der Oper in San Francisco, 1943/44 an der City-Centre-Opera New York und anderen Opernbühnen in New Orleans und Miami auf. Sie war mit dem Pianisten Leo Taubman (1907–1966) verheiratet. Im Dezember 1949 gastierte sie an der Wiener Staatsoper. Vorwiegend wirkte Suzanne Sten jedoch als Konzertsängerin und produzierte mehrere Schallplatten. In späteren Jahren arbeitete sie als Gesangslehrerin an der Manhattan School Of Music. Susanne Löwenstein starb am 21.7. 1995 im Alter von 86 Jahren in New York. | Friedrich-Ebert-Straße 2 (vormals Jägerstraße 2) | Israelitisches Familienblatt, 2. Januar 1936 Israelitisches Familienblatt, 26. März 1936 |  Vergrößern Vergrößern |   |

| Hermann Löwenstein, das jüngste Kind der Familie, wurde am 30.12.1917 geboren. Nach der Flucht aus Deutschland lebte er in Morristown/USA. Der 99-Jährige starb hier am 20.03.2016. | Friedrich-Ebert-Straße 2 (vormals Jägerstraße 2) | |||

| Hermann Löwenthal wurde am 14.05.1895 in Eberswalde als fünftes Kind des Pferdehändlers Siegmund Löwenthal und seiner Frau Anna, geb. Arons, geboren. Die Familie Löwenthal stammte aus Biesenthal und wird bereits im 19. Jahrhundert als Pferdehändler erwähnt. Hermann wuchs in der Junckerstraße 7 (heute Salomon-Goldschmidt-Straße) auf und besuchte die Hindenburg-Oberrealschule, auf der er 1912 sein Abitur ablegte. Er erlernte anschließend den Beruf des Kaufmanns und kaufte 1920 den Eisenhandel in der Drehnitzstraße 20. Im September 1922 heiratete er Hertha Pieck. Im Jahr 1923 kaufte Hermann das Grundstück mit Haus in der Bismarckstr. 23b. Hier wohnte die Familie in der zweiten Etage. 1924 wurde seine Tochter Lilli geboren. Ab 1927 ist Herrmann Löwenthal in der Liste der Synagogengemeindemitglieder verzeichnet. Wegen der Weltwirtschaftskrise musste das Grundstück 1930 an die Eberswalder Creditbank verkauft werden. Die Familie konnte aber bis 1936 zur Miete dort wohnen. Danach war die Familie gezwungen, in die beengten Geschäftsräume des Eisenhandels in der Drehnitzstraße umzuziehen. Im Jahr 1938 wurde auch der Pachtvertrag dieses Grundstücks gekündigt. Die Familie entschied sich zur Flucht und verließ Deutschland im September 1938. Über Italien nach Australien. Hermann Löwenthal verstarb im Alter von nur 48 Jahren im Jahr 1943 in Melbourne/Australien aufgrund von Herzproblemen. | Goethestraße/Schweizer Straße (vormals Bismarckstraße 23b) | |||

| Hertha Löwenthal, geborene Pieck, wurde am 09.10.1900 in Stargard geboren. Im Jahr 1922 heiratete sie den Kaufmann Hermann Löwenthal. 1924 wurde ihre Tochter Lilli geboren. Aufgrund der zunehmenden Repressalien floh sie mit ihrer Familie 1938 nach Australien. Dort verstarb Hertha im Jahr 1943 im Alter von nur 43 Jahren an Leukämie. | Goethestraße/Schweizer Straße (vormals Bismarckstraße 23b) | |||

| Lilli Löwenthal wurde am 30.03.1924 in Eberswalde als einziges Kind von Kaufmanns Hermann Löwenthal und seiner Frau Bertha geboren. Sie besuchte die Städtische Oberschule für Mädchen in der Düppelstraße (heutige F.-Engels-Straße). Lilli war das einzige jüdische Mädchen in ihrer Klasse. Gemeinsam mit ihren Freundinnen Dagmar Katschinksy und Hilde Steinhardt nahm sie am Religionsunterricht in der Synagoge teil. Ab 1933 war Lilli in der Schule zunehmender Diskriminierung ausgesetzt. Sie musste im Unterricht alleine sitzen und durfte nicht mit ihren Mitschülern sprechen. Als die Repressalien zunahmen, verließ Lilli die Schule und wechselte zu einer jüdischen Schule in Berlin. Dort lebte sie bei einer Tante (vermutlich Ina Michaelis). Im Jahr 1938 floh Lilli Löwenthal mit ihren Eltern aus Deutschland. Die Familie gelangte über Italien nach Australien. 1943 verlor Lilli dort im Alter von 18 Jahren innerhalb weniger Monate beide Eltern. | Goethestraße/Schweizer Straße (vormals Bismarckstraße 23b) | |||

| Bernhard Löwenthal wurde am 14.09.1892 in Eberswalde geboren. Er war das vierte Kind von Siegmund Löwenthal, einem Pferdehändler, und seiner Frau Anna, geborene Arons. Die Familie Löwenthal stammte aus Biesenthal und werden bereits im 19. Jahrhundert als Pferdehändler erwähnt. Bernhard wuchs in der Junckerstraße 7 auf, zog dann mit seinen Geschwistern Arthur, Ina, Paul und Hermann in das Grundstück Weinbergstraße 2, das sein Vater erworben hatte. Er erlernte den Beruf des Kaufmanns und führte nach dem Tod seines Vaters im Jahr 1920 den Pferdehandel weiter. Bernhard heiratete Paula Sieger aus Dortmund, jedoch blieb die Ehe kinderlos. Er war Mitglied der Synagogengemeinde in Eberswalde. Bernhard Löwenthal wurde nach der Pogromnacht festgenommen und vom 22. November 1938 bis 14. Dezember 1938 im KZ Sachsenhausen inhaftiert. Im Februar 1939 musste er sein Geschäft aufgeben und das Grundstück wurde zwangsverkaufen. Bernhard versuchte vergeblich aus Deutschland zu fliehen. Ihm fehlten aber die dafür erforderlichen finanziellen Mittel da sein gesamtes Vermögen der Sicherungsanordnung unterlag. Schließlich zog er mit seiner Frau nach Berlin-Kreuzberg. Dort verstarb Bernhad Löwenthal am 30.09.1940 im Alter von nur 48 Jahren. ER wurde auf dem Jüdischen Friedhof Berlin-Weißensee beerdigt. | Weinbergstraße 2 | |||

| Paula Löwenthal, geboren am 15.06.1896 in Dortmund, heiratete Bernhard Löwenthal, blieb aber kinderlos. Nach dem Zwangsverkauf des Grundstücks Weinbergstraße 2 lebte sie mit ihrem Mann und ihrer Mutter zur Untermiete in Berlin-Kreuzberg. Paula und ihre Mutter Minna wurden am 19.01.1942 mit dem 9. Transport nach Riga deportiert, wo ihre Mutter starb. Paula selbst wurde am 01.10.1944 ins KZ Stutthof deportiert und verstarb am 18.01.1945 im Alter von 48 Jahren, wenige Tage vor der Evakuierung des Lagers. | Weinbergstraße 2 | |||

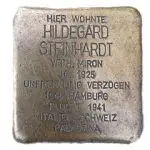

| Hildegard Miron, geb. Steinhardt, geboren am 16.03.1925 in Eberswalde. Sie war die Tochter von Erna Steinhardt. Hilde gelang 1941 die Flucht über Warschau, Italien und die Schweiz nach Palästina. 2011 verstarb Hilde Miron in Haifa. | Eisenbahnstraße 88 | Verfolgtenliste |  Vergrößern Vergrößern |  Die Kinder der Villa Emma Die Kinder der Villa Emmaim Auftrag der ARD für das Erste 2016 |

| Martha Neumeister, geb. Hirschfeld, geboren am 15.01.1876 in Gaudenz. Ihr Vater, der Kaufmann Lewin Hirschfeld erwarb 1927 das Grundstück in der Brautstraße 16 und hinterließ es nach seinem Tod 1934 seinen Kindern. Neben Martha waren dies seine Söhne Georg (Daten unbekannt), Rudolf (1947 in Palästina verstorben), Max (*1883, 1941 nach Minsk deportiert), Isidor (*1891, 1942 nach Theresienstadt deportiert), Siegfried (*1885, 1942 nach Trawniki deportiert). Die 1926 verwitwete Martha lebte mit ihrem Bruder Siegfried im Haus des Vaters. Im März 1939 erfolgte der Zwangsverkauf des Hauses mit Hintelegung des Verkaufserlöses auf einem Sperrkonto. Martha und Siegfried hatten eine Ausreisegenehmigung beantragt, diese aber wegen des Kriegsausbruchs nicht mehr erhalten. Im Oktober 1939 mussten die Geschwister die Wohnung räumen und vermutlich in die Synagogengemeinde in der Kirchstraße 17/18 umziehen. Am 20.11.1942 wurde Martha Neumeister mit dem 75. Alterstransport von Berlin nach Theresienstadt deportiert (von den 100 Menschen dieses Transports überlebten nur 6). Martha Neumeister starb am 08.04.1943 im Alter von 67 Jahren. | Brautstraße 16 | |||

| Lisbeth Pfingst, geb. Friedländer, geboren am 17.11.1868 in Berlin. Sie war Inhaberin des Haushaltswarengeschäfts Pfingst. Ihr Ehemann, der Kaufmann Gustav Pfingst, starb 1925. Lisbeth Pfingsts Tochter Hilde heiratete 1923 Leo Katschinski. Lisbeth Pfingst führte gemeinsam mit ihrem Schwiegersohn das Geschäft zog aber 1933 nach Berlin um sich um ihre an Epilepsie erkrankte Tochter Henny zu kümmern. Das von Leo Katschinski und seiner Frau Hilde geführte Geschäft litt unter dem zunehmenden, von SA und SS unterstützten Boykott der Eberswalder Bevölkerung. 1937 erfolgte der Zwangsverkauf des Unternehmens. Leo und Hilde Katschinski gelang 1939, gemeinsam mit ihren Töchtern Dagmar und Greta, die Flucht nach Australien. Lisbeth Pfingst erhielt keine Ausreisegenehmigung und pflegte weiterhin ihre Tochter Henny bis zu deren Tod. Mit der Transportnummer 1791 wurde Lisbeth Pfingst am 17. Juli 1942 mit dem Transport I/25 von Berlin nach Theresienstadt deportiert (von den 100 Menschen dieses Transports überlebte niemand). Am 30. 11. 1943 wurde sie in Theresienstadt ermordet. | Breite Straße 28 |  Vergrößern  Vergrößern  Vergrößern | ||

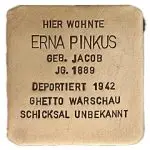

| Erna Pinkus , geb. Jacob, geboren am 14.05.1890 in Eberswalde. Ihre Ehe mit Theodor Pinkus blieb kinderlos. Ab 1919 waren Erna und ihre Schwester Selma Mitinhaberinnen des Damenkonfektionsgeschäfts Albert Jacob, das sich in der Breiten Straße 52 in der Nähe des Marktplatzes befand. Das Geschäft bot Manufaktur- und Modewaren, Konfektion und Wäsche an. Am 14.04.1942 wurde Erna Pinkus ins Warschauer Ghetto deportiert, Ihr Schicksal ist unbekannt | Friedrich-Ebert-Straße 15 (vormals Neue Kreuzstraße 15) |  Vergrößern Vergrößern | ||

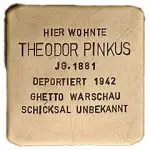

| Theodor Pinkus, geboren am 14.11.1881 in Lobsens. Der Kaufmann heiratete am 22.07.1929 Erna Pinkus und arbeitete im Damenkonfektionsgeschäfts Albert Jacob. Am 14.04.1942 wurde THeodor Pinkus gemeinsam mit seiner Frau Erna ins Warschauer Ghetto deportiert, Beider Schicksal ist unbekannt. | Friedrich-Ebert-Straße 15 (vormals Neue Kreuzstraße 15) | |||

| Lucie Pust, geb.Paul, geborenam 23. 6.1866 in Altstrelitz, Mecklenburg. Nach ihrer Heirat kam sie 1910 nach Eberswalde. Sie war Inhaberin eines Lehrinstitus für Schneiderei. Sie wohnte 1926 in der Kaiser Friedrich-Sraße 26 (heute Rudolf-Breitscheid-Sraße). Später lebte die verwitwete und später erblindete Frau im Altersheim auf dem Drachenkopf. Nach Einstellung der Pflegegeldzahlung wurde die invalide Frau in ein Jüdischen Arbeitsheim in Radinkendorf bei Beeskow verschleppt. Am 28. Oktober 1942 wurde die 78-jährige Lucie Pust mit dem so genannten 68. Alterstransport nach Theresienstadt deportiert und dort am 21.04.1944 ermordet. | GeorgHerwegh-Straße 18 | Opferdatenbank Theresienstadt | ||

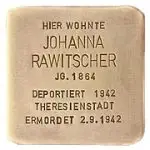

| Johanna Rawitscher, geboren am 30.04.1864 in Preußisch-Stargard. Sie war die Tochter eines Rabbiners. Die ledige Frau besaß gemeinsam mit ihrer Schwester Rosa ein Haus in der Neuen Schweizer Straße 4. 1941 wurden sie zum Zwangsverkauf an die Stadt Eberswalde getrieben. Sie lebten danach für einige Monate in einer Sammelwohnung in der Kirchstraße 18. Am 19. August 1942 wurden die weit über 70-jährigen Frauen mit dem sogenannten 45. Alterstransport von Berlin nach Theresienstadt verschleppt. Johanna kam am 2. September 1942 ums Leben. In der Todesfallanzeige ist als Todesursache Marasmus angegeben. | Carl-von-Ossietzky-Straße 4 (vormals Neue Schweizer Straße) | Todesfallanzeige | ||

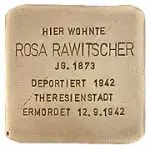

| Rosalia Rawitscher, auch Rosa, geboren am 16.05.1873 in Heilsberg. Sie war die jüngere von zwei Töchtern eines Rabbiners. Die ledige Lehrerin besaß gemeinsam mit ihrer Schwester Johanna ein Haus in der Neuen Schweizer Straße 4. 1941 wurden sie zum Zwangsverkauf an die Stadt Eberswalde getrieben. Sie lebten danach für einige Monate in einer Sammelwohnung in der Kirchstraße 18. Am 19. August 1942 wurden die weit über 70-jährigen Frauen mit dem sogenannten 45. Alterstransport von Berlin nach Theresienstadt verschleppt. Dort kam Rosalia am 12. September 1942 ums Leben. In der Todesfallanzeige ist als Todesursache Enteritis angegeben. | Carl-von-Ossietzky-Straße 4 (vormals Neue Schweizer Straße) | Todesfallanzeige | ||

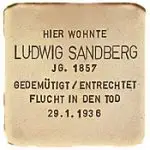

| Ludwig Sandberg , geboren am 01.06.1857 in Breslau.Der Jurist kam am 14.04.1893 nach Eberswalde und ließ sich dort als Rechtsanwalt nieder. Ludwig Sandberg war viele Jahre lang Vorstandsmitglied der Rechtsanwaltskammer Potsdam. 1897 heiratete er die ev. getaufte Annie Friedrichs, hatte mit ihr zwei Kinder, Gertrud (*1898) und Julius (*1901). 1903 erwarb er das Haus in der Weinbergstr. 1. Ludwig Sandberg war Mitglied der Eberswalder Synagogengemeinde. Ab 1908 war er als Stadtverordneter tätig und wurde 1927 zum Ehrenbürger der Stadt Eberswalde ernannt. 1928 starb seine Ehefrau. Nach dem Berufsverbot jüdischer Rechtsanwälte im Jahr 1933 wurde ihm jedoch die Ehrenbürgerschaft entzogen. Auch für die Stadtverordnetenwahl im März 1933 erhielt er kein Mandat mehr. Im Oktober 1933 wurde Ludwig Sandberg gezwungen seine Wohnung zu räumen und zog in die Moltkesraß2 21 (heute Schillersraße). Am 29. Januar 1936 erschoß er sich in seiner Wohnung. Er wurde auf dem Waldfriedhof Eberswalde bestatet. Am 17. Dezember 1946 wurde die Augustastraße ihm zu Ehren in Ludwig-Sandberg-Straße umbenannt. Im Jahr 1991 verlieh ihm der Stadtrat erneut die Ehrenbürgerschaft. | Weinbergstraße 1 |  Vergrößern Vergrößern Vergrößern Vergrößern Vergrößern Vergrößern | ||

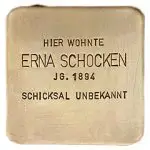

| Erna Schocken, geboren am 14.12.1894 in Schönfließ. Sie war die Tochter des Kaufmanns Benjamin Schocken (1857-1934) und seiner Ehefrau Regina (1859-1937). Ihr Bruder Selmar war bereits 1916 in die USA ausgewandert. 1929 erwarb Benjamin Schocken das Haus in der Schneiderstraße 14, das Erna Schocken 1937 erbte. Am 29.11.1938 mußte das Haus zwangsverkauft werden. Erna Schocken durfte jedoch bis zu ihrer geplanten Ausreise weiterhin dort wohnen. In dieser Zeit nahm Erna Schocken die Familie Goldschmidt auf, die gleichfalls ihre Wohnung verloren hatte. Erna Schocken gelang 1939 die Flucht nach Großbritannien. Später siedelte sie vermutlich in die USA über. | Weinbergstraße 1 | |||

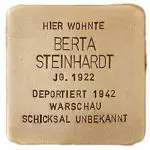

| Bertha Steinhardt, geboren am 20.02.1922 in Eberswalde. Sie war die Tochter von Erna Steinhardt. Berta besuchte das Oberlyzeum in Eberswalde und wollte einmal Modezeichnerin werden. Um eine Ausbildung zu beginnen ging Bertha 1938 zu Verwandten nach Berlin und wohnte dort in der Ansbacherstraße 34. Am 14.4.1942 wurde die 20-jährige von Berlin ins Zwangsarbeitslager Trawniki (Außenlager des KZ Majdanek) deportiert und dort ermordet. | Eisenbahnstraße 86 | Yad VaShem | ||

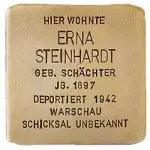

| Erna (Chava) Steinhardt, geb. Schächter, geboren am 18.04.1897 in Storojinetz (Bukowina). Sie wohnte mit ihrem Ehemann und 6 Kindern in der Eisenbahnstraße in Eberswalde. 1928 starb eines der Kinder im Alter von 6 Monaten. 1938 wurde die große Familie der Wohnung verwiesen und zog unter sehr beengten Verhältnissen in ein Zimmer in der Kirchstraße 17/18. Nach der Verhaftung ihres Ehemanns musste Erna Steinhart allein für die Kinder sorgen. Die 1921 geborene älteste Tochter Sophie konnte 1938 nach Großbritannien emigrieren. Erna Steinhardt gelang es 1940, ihre 1925 geborene Tochter Hilde und ihren 1929 geborenen Sohn Willy in einer sogenannten Hachschara unterzubringen, mit der die Kinder außer Landes gebracht wurden. Willy konnte 1941 nach Palästina emigrieren. Seine Schwester Hildegard gelangte 1945 nach lebensgefährlicher Flucht ebenfalls nach Palästina. Am 14.4.1942 wurde die 44-Jährige gemeinsam mit ihrer Tochter Margot von Berlin ins Warschauer Ghetto deportiert. Nach Mitteilung von Familienangehörigen kam Erna Steinhardt in Auschwitz ums Leben. | Eisenbahnstraße 87 | Yad Vashem |  Vergrößern Vergrößern Vergrößern Vergrößern |  |

| Margot Steinhardt, geboren am 01.07.1937 in Eberswalde. Sie war die jüngste Tochter von Siegmund und Erna Steinhardt. Margot ist das jüngste bekannte Opfer der Shoah in Eberswalde. Die 4-jährige wurde mit ihrer Mutter mit dem Transport Nr. 14 vom 14.04.1942 von Berlin nach Warschau deportiert. Nach Mitteilung von Familienangehörigen kam Margot in Auschwitz ums Leben. | Eisenbahnstraße 89 | Yad VaShem | ||

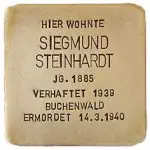

| Siegmund Steinhardt, geboren am 08.04.1885 in Bohorodczany (Galizien). Der Kaufmann kam kam um 1920 nach Eberswalde und Betrieb in der Eisenbahnstraße 86 ein Möbelwaren und Bettgeschäft. Später eröffnete er ein weiteres Geschäft in Finow, Schulstraße 9. Siegmund Steinhardt war mit Erna (Chava) Steinhardt verheiratet. Die Familie hatte 6 Kinder und wohnte in der Eisenbahnstraße 86. Siegmund Steinhart war Mitglied der Eberswalder Synagogengemeinde. In der Pogromnacht 1938 wurde sein Geschäft zerstört und geplündert. Die Tochter Hildegard erinnerte sich, wie der Vater die Scherben des Geschäfts zusammen fegte und ihm der Eimer von der umstehenden Menge immer wieder umgestoßen wurde. 1938 wurde die große Familie der Wohnung verwiesen und zog unter sehr beengten Verhältnissen in ein Zimmer in der Kirchstraße 17/18. Mit Kriegsausbruch wird Sigmund Steinhardt die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt. Am 1.9.1939 wird er verhaftet und ins KZ Buchenwald verbracht. Am 14.3.1940 kommt Siegmund Steinhardt im Alter von 55 Jahren dort ums Leben. Seine Urne wurde der Ehefrau zugeschickt und konnte auf dem Jüdischen Friedhof Berlin Weißensee bestattet werden. | Eisenbahnstraße 90 | Yad VaShem | ||

| Willy Steinhardt , geboren am 01.03.1929 in Eberswalde. Er war der Sohn von Erna und Sigmund Steinhardt. 1940 gelangte der Zehnjährige mit einem illegalen Transport Recha Freiers Zunächst nach Jugoslawien, wo er in Zagreb seine Schwester Hilde wieder traf. Beide gelangten nach Palästina. Willi Steinhardt starb 2004 in Israel. | Eisenbahnstraße 91 | |||

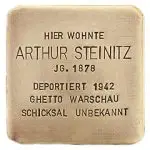

| Arthur Steinitz, geboren am 14.11.1878 in Beuthen. Der Kaufmann betrieb seit 1928 ein Geschenkartikel, Glas- und Porzellangeschäft namens „Berliner Präsentbazar“ zunächst in der Neuen Kreuzstraße 11, dann ab 1929 in der Eisenbahnstraße 31. Bis 1926 wohnte er mit seiner Ehefrau Marie (geb. Freund, *29.06.1885 in Radoschau) in der Michaelistraße 6, später dann in der Eisenbahnstraße 40. Arthur Steinitz war ab 1915 langjähriges Mitglied der Eberswalder Synagogengemeinde. Deportation gemeinsam mit seiner Frau Marie am 14.04.1942 von Berlin nach Warschau. Das weitere Schicksal unbekannt. | Eisenbahnstraße 40 | |||

| Erna Werner, geborene Hill, wurde am 28.01.1893 in Berlin geboren. Bei ihrer Heirat mit Leo Werner 1915 konvertierte sie zum Judentum. Das Ehepaar hatte 3 Kinder- Leonie, Wolfgang und Ruth Ellen. Erna Werner lebte mit ihrer Familie in verschiedenen Städten, darunter Berlin-Schöneberg und Eberswalde. Nach der Ermordung ihres Ehemannes durch eine tödliche Injektion 1942 wurde Erna Werner von ihrer nichjüdischen Verwandtschaft, mit Ausnahme ihrer Mutter, gemieden. 1943 erhielt Erna den Deportationsbescheid nach Theresienstadt. Erna tauchte daraufhin mit ihrer Tochter Leonie unter überlebte den Krieg. 1948 zog Erna Werner nach Großbritannien, um bei ihrer Tochter Ruth Ellen zu leben. | Schicklerstraße 21 | |||

| Leo Werner wurde am 26.10.1880 in Posen geboren. Im Jahr 1915 heiratete er die nichtjüdische Erna Hill und zog mit ihr nach Berlin-Schöneberg. 1916 wurde dort die Tochter Leonie und 1919 der Sohn Wolfgang geboren. In den frühen 1920er Jahren zog die Familie in die Schicklerstraße 21 in Eberswalde. Hier wurde 1926 ihre Tochter Ruth Ellen geboren. Leo war Mitglied der Synagogengemeinde in Eberswalde. Er betrieb eine Bank in Berlin und arbeitete dort als Buchführungs- und Versicherungsagent. Die Bank musste im Gefolge der Weltwirtschaftskrise schließen. 1933 verlor Leo Werner seine Anstellung als Wirtschaftsprüfer im Rathaus Eberswalde. Leo Werner war schon ab 1930 zunehmenden Repressalien ausgesetzt. Er wurde als “dreckiger Jude” beschimpft und von Mieterinnen seines Hauses in in der Schicklerstraße 21 mit Wasser begossen. Die Familie zog daraufhin zum Marktplatz und erlebte hier den jubelnden Empfang Adolf Hitlers durch die Bürger Eberswaldes. Das veranlasste die Familie nach Berlin umzuziehen. Leo Werner fand Anstellung bei einer Versicherung wurde aber 1936 wieder entlassen. Den Plan nach Australien auszuwandern konnte die Familie nicht mehr umsetzen. 1942 wurde Leo Werner im Jüdischen Krankenhaus Berlin durch eine tödliche Injektion ermordet. | Schicklerstraße 21 | |||

| Leoni Werner wurde am 06.10.1916 in Berlin-Schöneberg als älteste Tochter von Leo und Erna Werner geboren. Nach ihrem Schulabschluss wollte sie eine technische Fachschule besuchen. Sie verlobte sich um 1937 mit einem Studenten der Landwirtschaft mit dem sie nach Palästina auswandern wollte. Durch Vermittlung eines Onkels erhielt Leonie ein Visum nach Großbritannien. Die für den 04.09.1939 geplante Ausreise wurde durch den Kriegsausbruch zunichte gemacht und Leonie fand eine Anstellung bei der IG Farben. 1943 musste Leonie mit ihrer Mutter in Deutschland untertauchen. Nach dem Krieg zog sie mit ihren Söhnen nach Großbritannien. | Schicklerstraße 21 | |||

| Ruth Ellen Werner wurde am 13.06.1926 in Eberswalde als jüngstes Kind von Erna und Leo Werner geboren. Ruth wurde bereits mit 5 Jahren in Eberswalde eingeschult. 1933 zog die Familie nach Berlin um. Auf dem Schulweg wurde Ruth beschimpft und mit Steinen beworfen und wechselte daher auf eine jüdische Schule. Sie überlebte die Shoah, wanderte nach Großbritannien aus und gründete dort eine Familie. Ruth Ellen gründete dort einen eigenen Kindergarten, den sie bis ins Jahr 2000 betrieb. Ruth Ellen starb im Jahr 2007 im Alter von 81 Jahren in Großbritannien. Die Stolpersteine der Familie Werner wurden am 13.06.2024 zum Gedenken an Ruth Ellens Geburtstag verlegt. | Schicklerstraße 21 | |||

| Wolfgang Werner wurde am 20.05.1919 in Berlin-Schöneberg geboren. Der Naturfreund wollte eigentlich eine Kunsthochschule besuchen, ging aber auf eine Hachschara bei Chemnitz, wohl um sich auf eine Auswanderung nach Palästina vorzubereiten. Dort zog er sich eine schwere Lungenentzündung zu, an der er am 10.08.1936 im Alter von 17 Jahren verstarb. | Schicklerstraße 21 | |||

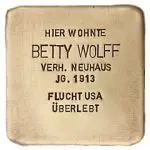

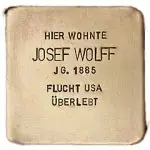

| Betty Wolff, veheiratete Neuhaus, georen am 29.06.1913 in Lüneburg.. Sie war die Tochter von Ida und Josef Wolff. Betty Wolff besuchte in Eberswalde das Oberlyzeum. 1939 konnte die 26-jährige zusammenmit ihren Eltern aus Deutschland fliehen und lebte später in den USA. Betty Neuhaus stand bis in die 90er Jahre noch in Kontakt zum damaligen Eberswalder Ortschronisten Ludwig Arendt. | Kirchstraße 18 |  Vergrößern Vergrößern | ||

| Erich Wolff, geboren am 17.01.1920 in Lüneburg war der Sohn von Ida und Josef Wolff. Er besuchte bis 1936 das Eberswalder Wilhelmsgymnasium. Erich Wolff war Student an der Yeshiva in Frankfurt/Main, später in Ponjewesh/Litauen. Am 02.07.1941 wurde der 21-jährige Erich Wolff in Kovno/Litauen erschossen. | Kirchstraße 18 | |||

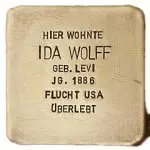

| Ida Wolff, geb. Levi, geboren am 18.07.1886 in Aschersleben hatte am 30.11.1911 dortselbst den Rabbiner Josef Woff geheiratet. Ida Wolff gelang 1939 gemeinsam mit ihrem Ehemann und ihrer Tochter Betty die Flucht. Die 90-Jährige starb 1976 in New York. | Kirchstraße 18 | |||

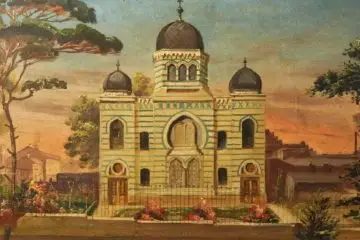

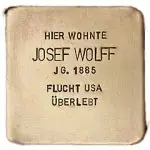

| Josef Wolff, geboren am 14.04.1885 in Aurich. Er kam aus Lüneburg nach Eberswalde. Dort wurde er 1925 der letzte Rabbiner der Eberswalder Synagogengemeinde. Josef Wolff lebte mit seiner Frau Ida und den beiden Kindern Betty und Erich in einem der beiden Häuser in der Kirchstraße 17/18. In der Reichpogromnacht am 9. November 1938 wurde der Rabbiner verhaftet und vom Amtsgericht Eberswalde in das KZ Sachsenhausen gesperrt. Im Januar 1939 wurde Josef Wolff aus dem KZ entlassen um die Zwangsverkäufe der Grundstücke der jüdischen Gemeinde (Synagoge, Gemeindehäuser, Friedhöfe) abzuwickeln. Im Sommer gelang ihm gemeinsam mit seiner Frau Ida und der Tochter Betty die Flucht nach Großbritannien und später in die USA. 1977 starb Josef Wolff in New York im Alter von 92 Jahren. | Kirchstraße 18 | |||

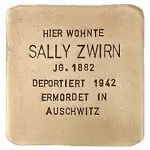

| Gertrud Zwirn, geb. Polajewer, geboren am 05.06.1888 in Schrotthaus (Skrzetusz). Sie war die Ehefrau des Kaufmanns Sally Zwirn. Helga, das einzige Kind des Ehepaars, wurde 1925 geboren. Nach der Reichspogromnacht mußte die Familie nach Berlin übersiedeln. Am 11.05.1940 nahm sich Gertrud Zwirn durch Sturz aus dem Fenster ihrer Berliner Wohnung in der Dahlmannstraße 24 das Leben. Sie wurde auf dem Jüdischen Friedhof in Berlin Weissensee beigesetzt. | Friedrich-Ebert-Straße 14 (vormals Neue Kreuzstraße 14) | Todesfallanzeige | ||

| Helga Zwirn, geboren am 17.02.1925 in Eberswalde. Sie war die Tochter des Kaufmanns Sally Zwirn und seiner Frau Gertrud. Nach Vertreibung der Familie und Umzug nach Berlin musste sie 1940 den Freitod ihrer Mutter erleben. Die 17-jährige Helga Zwirn wurde gemeinsam mit ihrem Vater Sally Zwirn am 29.11.1942 mit dem 23. Transport nach Auschwitz deportiert und dort ermordet. | Friedrich-Ebert-Straße 14 (vormals Neue Kreuzstraße 14) | |||

| Sally (Salomon) Zwirn, geboren am 03.09.1892 in Obornik. Der Kaufmann war der Ehemann von Gertrud Zwirn und der Vater von Helga Zwirn. Nach Vertreibung der Familie und Umzug nach Berlin nahm sich Gertrud Zwirn 1940das Leben. Sally Zwirn und seine Tochter Helga wurden am 29.11.1942 mit dem 23. Transport nach Auschwitz deportiert und dort ermordet. | Friedrich-Ebert-Straße 14 (vormals Neue Kreuzstraße 14) | |||