Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten begannen die planmäßige Entrechtung und Verfolgung der Juden in Deutschland, die oft in Vertreibung und physischer Vernichtung endete. Um der Bedrohung zu entgehen, emigrierten bis Mitte der 1930er Jahre auch Eberswalder Juden. Viele von ihnen gingen zunächst nach Berlin, nicht nur weil ihnen das Leben in der Kleinstadt unerträglich wurde, sondern auch in der Hoffnung, dort in einer größeren Gemeinschaft besser geschützt zu sein. Gab es im Jahr 1930 noch 87 stimmfähige Mitglieder der Eberswalder Synagogengemeinde, so erschienen am 22. März 1938 nur noch 18 Personen zur Gemeindewahl.

Vom ersten Boykott zu den Nürnberger Gesetzen

Immer mehr Verordnungen und Gesetze sorgten für eine zunehmende Ausgrenzung der Juden. Schon am 1. April 1933 kam es auch in Eberswalde zu einem ersten organisierten Boykott „nichtarischer“ Geschäfte. Hannelore Kandy, Tochter des Kaufmanns Louis Feintuch, erinnerte sich: „SA-Männer in Uniform standen vor der Eingangstür zu unserem Geschäft, um die Kunden davon abzuhalten, beim Juden zu kaufen.“ Mit den am 7. April 1933 verabschiedeten Gesetzen zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums und über die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft zerstörte der nationalsozialistische Staat die berufliche Existenz vieler Juden. Der Ehrenbürger der Stadt Eberswalde, Ludwig Sandberg, durfte nun – nachdem er bereits bei den Kommunalwahlen im März 1933 kein Mandat als Stadtverordneter erhielt – auch nicht mehr als Rechtsanwalt tätig sein. Als man ihm dann noch die Ehrenbürgerschaft aberkannte, erschoss er sich am 29. Januar 1936.

Am 25. April 1933 trat das „Gesetz gegen die Überfüllung deutscher Schulen und Hochschulen“ in Kraft, was zu Nichtzulassungen oder Zwangsexmatrikulationen jüdischer Studenten führte. So erhielt beispielsweise Inge Feintuch nach erfolgreichem Abitur Ostern 1933 keine Studienzulassung. Auch Lothar Glass, dessen Vater ein großes Herren- und Knabenkonfektionsgeschäft betrieb, musste sein 1929 begonnenes Jurastudium an der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin im Frühjahr 1933 zwangsweise beenden. Im August 1933 begann die Geheime Staatspolizei unter Mitwirkung der regionalen Behörden mit der Erstellung einer zentralen Judenkartei. Die 1935 erlassenen „Nürnberger Gesetze“ läuteten eine bis dahin nicht dagewesene staatliche Diskriminierung und Verfolgung der jüdischen Bevölkerung ein. Ab dem Sommer 1936 wurde Juden der Besuch von Schwimmhallen oder Bädern rechtlich verboten. In Eberswalde konnten sie schon ein Jahr vorher nicht mehr die Badeanstalt betreten. So musste Hilde Miron, geborene Steinhardt, als einziges jüdisches Mädchen bei einem Klassenausflug zum Freibad den Heimweg antreten.

Hachschara- Tor zur Emigration nach Palästina

In den 1930er Jahren wurde auch die Auswanderung jüdischer Jugendlicher nach Palästina vorangetrieben. Einreisegenehmigungen in das britische Mandatsgebiet waren nur eingeschränkt verfügbar. Lediglich Jugendliche, die eine mehrmonatige Ausbildung in einer Hachschara absolvierten, erhielten entsprechende Einreisezertifikate. Vermutlich schon 1933 gab es auf dem Gelände des zu Eberswalde gehörenden Ziegelei- und Landwirtschaftsguts Polenzwerder eine Hachschara-Stätte. 1937 errichtete die Jüdisch-nationale Jugend Herzlia (Betar) auf dem Gelände ein Ausbildungslager. Polenzwerder war eine der wenigen Einrichtungen, die den Betrieb nach der Pogromnacht wieder aufnehmen konnten. 1941 erfolgte die Umwandlung in ein Arbeitslager, welches bis Ende 1942 exzitierte. (24. Abb. quer Foto Hachschara)

Das Jahr 1938 vertrieb weitere Juden aus Eberswalde. Einigen gelang die Flucht ins Ausland. So verließ die Familie Feintuch im Sommer 1938 Deutschland in Richtung Australien. Auch Grethe und Siegfried Bloch, Inhaber eines Wäschegeschäftes, versuchten im Sommer 1938 vergeblich nach Palästina zu fliehen. Für den 21. Oktober 1939 war dann die Ausreise nach Chile vorgesehen, die durch den Ausbruch des Zweiten Weltkrieges jedoch unmöglich wurde. Am 18. Mai 1941 erhielt das Paar den Ablehnungsbescheid für die Verlängerung der Packgenehmigung. Ein Jahr später, am 14. April 1942, deportierte man sie nach Warschau. Ihr weiteres Schicksal ist unbekannt.

Pogromnacht 9. November 1938

In der Nacht vom 9. auf den 10. September kam es deutschlandweit mit der Pogromnacht zu schweren Ausschreitungen gegen Juden. In Eberswalde wurden jüdische Geschäfte überfallen, demoliert und geplündert, die Synagoge niedergebrannt. Das Feuer zerstörte den Dachstuhl und die gesamte Inneneinrichtung der Synagoge. Einer Nachricht aus dem Märkischen Stadt- und Landboten vom 10. November 1938 ist zu entnehmen, dass um 6.30 Uhr die Sirenen Großalarm meldeten, die Rettung des Gebäudes war zu diesem Zeitpunkt wohl aber schon aussichtslos. Ob sich die Brandstifter unter den Teilnehmern des am Abend zu vorher stattgefunden Aufmarsches befanden, ist nicht mehr zu ermitteln. Unter Androhung von Zwangsmaßnahmen forderte die Ortspolizeibehörde die Synagogengemeinde einen Tag später auf, mit den Abriss- und Aufräumarbeiten unverzüglich zu beginnen. Im Dezember erfolgte der von der Stadtverwaltung beauftragte Abriss der Synagoge. Ende des Monats war dann auch der Zwangsverkauf des Grundstücks an die Stadt abgewickelt. 1941 errichteten die Feuerwehr und der SHD (Sicherheits- und Hilfsdienst) auf dem Gelände Garagen.

In der Pogromnacht verhaftete das Regime zahlreiche Juden. So auch den Pferdehändler Bernhard Löwenthal, der vom 22. November bis 14. Dezember 1938 im Konzentrationslager Sachsenhausen in Haft saß. Danach zog er nach Berlin, wo er 1940 verstarb. Auch den Rabbiner Joseph Wolff verbrachte man in dieser Nacht in das KZ Sachsenhausen. Ihm gelang nach seiner Entlassung 1939 die Flucht in die USA. Kurz nach der Pogromnacht trat am 15. November 1938 der „Erlass zum Verbot von Juden an Schulen“ in Kraft. Hilde Miron wohnte fortan bei einer Tante in Berlin und besuchte dort die jüdische Schule. Auch für Lilli Kirsh, geborene Löwenthal war es schrecklich: „Ich musste an einer separaten Schulbank sitzen, wurde angespuckt und Jude gerufen…es wurde so schlimm, dass mich meine Eltern zum Bruder meiner Mutter nach Berlin zur Schule schickten.“ Nach dem Novemberpogrom entschied sich die britische Regierung, 10.000 Kinder aus Deutschland, Österreich, Polen und der Tschechoslowakei aufzunehmen. Allein aus Deutschland konnten 4.104 Kinder gerettet werden. Unter ihnen war die damals 18jährige Sophie Steinhardt, die am 21. Juni 1939 über Hamburg nach Großbritannien einreiste. Auch dem 9-jährigen Axel Landmann rettete der Kindertransport das Leben. Seine Eltern Gertrud und Magnus Landmann begingen kurz vor der Deportation im März 1943 Selbstmord. Die Mutter schrieb noch am 3. März einen Abschiedsbrief an ihre Freundin: „Ich möchte Dir viel schreiben, aber ich kann nicht mehr […] Meine Stunden sind gezählt, und es ist gut so, mal muss die Qual ein Ende haben. Magnus hat auf Anordnung der Polizei heute seine Papiere bekommen, und damit er nicht alleine gehen muss, verlassen wir die Welt, auf der die Menschen nicht mehr gut sind […] Grüß mir unseren Axel und sag ihm, nur die Sorge um ihn macht mir das Sterben schwer, aber ich kann seinen Vater nicht allein sterben lassen. Seine ihn so liebhabende Mutti.“

Zwangsenteignung und Arisierung

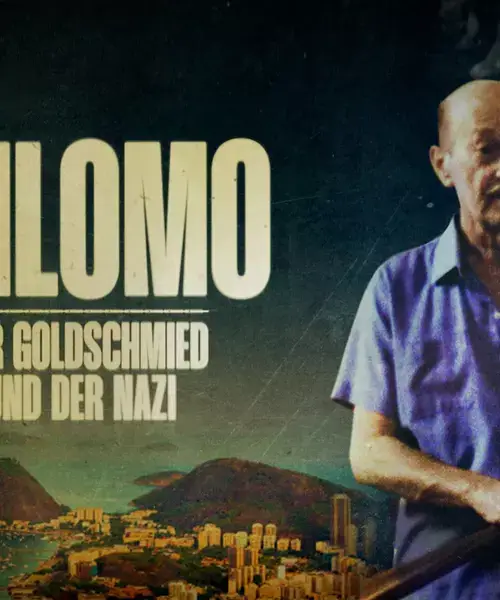

Nach der Pogromnacht verschärfte sich die Situation für Juden drastisch. Am 3. Dezember 1938 trat die Verordnung über Zwangsveräußerung jüdischer Geschäfte und Gewerbebetriebe in Kraft, die „Arisierung“ fand ihr Ende. Jüdische Kaufleute waren gezwungen, ihre Geschäfte und Wohnhäuser zu verkaufen bzw. an nichtjüdische Pächter zu geben. Über das Modegeschäft von Salomon Goldschmidt in der Kirchstraße 20/21 liest man Folgendes: „Noch vor Ausbruch des 2. Weltkrieges waren Goldschmidts gezwungen, das Grundstück samt Kaufhaus an so genannte Reindeutsche abzugeben. Für die Zeit vom 1. Januar 1938 bis zum 31. Dezember 1947 wurde der Besitz an die Kaufleute Eisenblätter und Hettwer verpachtet und ein Vorkaufsrecht eingeräumt.“ (27. Abb. hoch Anzeige MSLB Hettwer)

Spätestens ab 1. Januar 1939 gab es für Juden die Pflicht, die zusätzlichen Vornamen „Israel“ und „Sara“ zu tragen. Für die am 1. April 1894 geborene Frieda Hirsch aus Finow erfolgte die Eintragung des Zusatznamen „Sara“ ins Geburtsregister des Standesamtes bereits am 12. September 1938. Frieda Hirsch wurde 1942 ins Warschauer Ghetto deportiert. Ihr Verbleib ist unbekannt. Rechtliche Grundlage für die Kündigungen der letzten Wohnungsmietverträge war das „Gesetz über die Mietverhältnisse von Juden“ vom 30. April 1939. Jüdische Bewohner mussten nun zur Untermiete in sogenannte „Judenhäuser“ bzw. „Judenwohnungen“ ziehen. Das Ehepaar Goldschmidt wohnte nach der Kündigung ihrer Wohnung zunächst im Haus der Familie Schocken in der Schneiderstraße 14, in das ebenfalls der Kaufmann Isaak Berg ziehen musste. Die Familie Kohn nahm neben dem Ehepaar Bloch auch die Geschwister Frieda und Margarete Hirsch in ihr Haus in der Eisenbahnstraße 10 auf. Weitere Juden kamen im Haus der jüdischen Gemeinde in der Kirchstraße 17/18 unter. Zeitweilig lebten dort 22 Personen unter sehr beengten Wohnverhältnissen. (28. Abb. Kirchstraße??) Am 1. September 1940 wurde das Tragen des „Judensterns“ im Deutschen Reichsgebiet für alle Juden ab dem 6. Lebensjahr eingeführt. Irene Vahl erinnerte sich, dass sie für das Grüßen ihrer Bekannten Frau Bloch – die den Judenstern trug – eine Ohrfeige einer Mitschülerin erhielt.

T4-Aktion

Die jüdischen Patienten der Eberswalder Landesanstalt verschleppte man ab 1940 in die Tötungsanstalt in Brandenburg/Havel und ermordete sie dort.

Im Januar 1942 beschloss das nationalsozialistische Regime auf der Wannseekonferenz die endgültige Vernichtung der europäischen Juden. Im gleichen Jahr wurden nachweislich im April 19 der noch in Eberswalde lebende Juden nach Warschau und am 28. Oktober weitere 6 nach Theresienstadt deportiert. Mindestens 85 ehemalige Eberswalder Juden hatten ihren letzten Wohnsitz in Berlin. Von dort aus transportierte man sie in Ghettos, Konzentrations- und Vernichtungslager. Nachweislich wählten sieben Eberswalder Juden den Freitod vor der Deportation. Durch die Deportation und Ermordung hörte die jüdische Gemeinde der Stadt Eberswalde auf zu existieren. Die Grundstücke der Synagogengemeinde gingen zwischen 1938 und 1942 zwangsweise in städtisches Eigentum über.

Im Zuge der Kriegsvorbereitungen entwickelte sich Eberswalde rasch zu einem Zentrum der Rüstungsproduktion. Ab 1941 arbeiteten tausende Kriegsgefangene und Häftlinge, darunter auch Juden, in verschiedenen Rüstungsbetrieben der Stadt. Viele verloren dabei ihr Leben.

Vernichtung

Etwa zwei Drittel der Eberswalder Juden ermordeten die Nationalsozialisten in den Konzentrations- und Vernichtungslagern. Zahlreiche Schicksale liegen noch im Dunklen. Nur einige wenige überlebten, wie z.B. Jenny Largo. Sie wurde aus dem KZ Theresienstadt befreit und starb 1948 in Berlin. Etwa einem Drittel gelang die Flucht in Länder wie Australien, China, USA, Paraguay oder Großbritannien. Keiner der aus Deutschland emigrierten Eberswalder Juden kehrte wieder zurück. Sie begannen ein neues Leben, meist außerhalb von Deutschland. Nicht immer gestaltete sich der Neuanfang in einem anderen Land leicht. Auf der Suche nach Angehörigen traf Hilde Miron 1946 in Haifa auf das Ehepaar Glass. Dieses hatte in Eberswalde ein großes Kaufhaus betrieben. Nun verkauften sie in einem wohnzimmergroßen Geschäft Schuhe. Benno und Meta Glass konnten sich nicht mehr an die neuen Bedingungen gewöhnen. Ihnen machte das Klima zu schaffen. Auch verstanden und sprachen sie kein Hebräisch. Ende der 1950er Jahre verließen sie Israel, um bis zu ihrem Tod in Großbritannien bei ihrem Sohn Herbert zu leben.

Die Geschichte der Eberswalder jüdischen Gemeinde ist ein Teil der Geschichte der Shoah.