Der eigentliche Mittelpunkt des jüdischen Lebens in einer Gemeinde ist die Synagoge. Der Bau von Synagogen war zunächst in der Mark Brandenburg verboten. Die Juden trafen sich daher in privaten Betstuben, denen später Bethäuser folgten. Laut dem Chronisten Friderich Ludewig Joseph Fischbach erhielt die Judenschaft von Neustadt-Eberswalde bereits 1720 die Freiheit, sich ein Betlokal einzurichten. Der Tempel befand sich 1776 in einem angemieteten Hintergebäude in der Rosenstraße 3. Das kleine Betlokal reichte allerdings für die anwachsende jüdische Gemeinde Anfang des 19. Jahrhunderts nicht mehr aus.

Bau der ersten Synagoge

Bereits am 6. August 1802 beschloss sie daher den Bau einer Synagoge. Zwischen den hiesigen Schutzjuden und dem Eigentümer des bisherigen Betlokals in der Rosenstraße, Nagelschmiedemeister Franz Neumann, wurde vertraglich vereinbart, das Hintergebäude zu einer Synagoge und einer Schulmeisterwohnung umzubauen. Obwohl Bürgermeister und Rat der Stadt den Vertrag unverzüglich genehmigten und König Friedrich Wilhelm III. im selben Jahr noch dem Ausbau des Hintergebäudes zustimmte, verzögerten sich die eigentlichen Bauarbeiten noch über 15 Jahre. Zunächst richtete man 1807 im Vorderhaus ein Gemeindebad ein. Erst am 14. Juni 1819 kam es zum Abschluss des Kaufvertrages. Die Einweihung der neu errichteten Synagoge, einem Holzfachwerkhaus mit 28 Männer- und 20 Frauensitzen für die 16 Familien mit 67 Seelen, erfolgte 1820.

Synagogenneubau

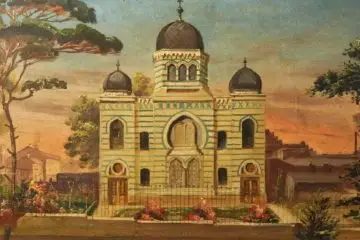

Bereits 1878 gab es erste Verhandlungen des Vorstandes der Synagogengemeinde mit dem Magistrat der Stadt Eberswalde zum Erwerb eines Platzes für den Bau einer neuen Synagoge. Am 26. März 1889 stimmte dann endlich die Stadtverordnetenversammlung dem Antrag des Magistrates zur Überlassung eines Grundstücks in der Bismarckstraße zu. Genau ein Jahr darauf erwarb die jüdische Gemeinde das Grundstück für nicht ganz 9.000 Mark. Die Kaufsumme wurde zum größten Teil durch Spenden der Mitglieder der Eberswalder Synagogengemeinde, aber auch Berliner bzw. anderer auswärtiger Wohltäter, aufgebracht. Der am 28. August 1890 gestellt Bauantrag wurde ohne Einspruch von der Polizei und dem Magistrat genehmigt. Der Entwurf stammte vom Berliner Architekten Ferdinand Hermann Arnold Münzenberger. Schon am 17. Oktober erfolgte die Grundsteinlegung für die Neue Synagoge. Die Baukosten betrugen rund 40.000 Mark. Zur Finanzierung wurde daher gleichzeitig mit der Planung des Neubaus auch der Verkauf des alten Synagogengrundstückes in der Kreuzstraße eingeleitet, welches die Stadt Eberswalde erwarb.

Feierliche Einweihung

Nach nur knapp einjähriger Bauzeit fand am 30. Dezember 1891 die feierliche Einweihung der neuen Synagoge statt. Die äußere Gestaltung des prachtvollen Solitärbaus erinnerte in Teilen an die Berliner Synagoge in der Oranienburger Straße. Ihrem symmetrischen Eingangsvorbau mit einer großen Zentralkuppel, die einen goldenen Davidstern zierte, und den seitlich ergänzenden Kuppeln schloss sich ein Baukörper in Form eines Langhauses an. Der Bau war in verschiedenartigen Klinkern ausgeführt, maurische Stilelemente dominierten. Die Fassade belegte man mit blauen und weißen Kacheln. An der Vorderseite des Gebäudes befanden sich im Mittelteil zwei Schrifttafeln mit den zehn Geboten in Hebräisch. Die Neue Synagoge war eines der repräsentativsten und imposantesten Bauwerke der damaligen Zeit in Eberswalde. Über die Inneneinrichtung der Synagoge ist wenig bekannt. Es gibt keinen Hinweis auf das Vorhandensein eines Ritualbades, einer Mikwe.Mit dem Wachstum der jüdischen Gemeinde stellte sich bald die Frage eines Synagogenneubaus; nach Ankauf eines Baugeländes am Schleifmühlenberg in der Bismarckstraße, der heutigen Goethestraße, begann 1890 der Neubau. Nach einjähriger Bauzeit wurde die neue, dreikupplige Synagoge im maurischen Stil mit blau-weiß gekachelter Fassade am 1.September 1891 eingeweiht. Die Finanzierung des Baues erfolgte ausschließlich durch Spenden der Gemeindemitglieder.

Zeitgenössische Presseberichte

In der „Eberswalder Zeitung” wurde am 1.1.1892 darüber berichtet:

„ Um 1/2 4 Uhr nachmittags versammelten sich die Mitglieder der hiesigen jüdischen Gemeinde, eine größere Zahl auswärtiger Glaubensgenossen, sowie die übrigen geladenen Gäste: Vertreter der städtischen Behörden, der evangelischen und katholischen Geistlichkeit, der Schulen, der Presse, usw. … Vielen der nichtjüdischen Gäste mag es ungewohnt erschienen sein, daß der israelitischen Sitte gemäß während der ganzen Feier jedermann den Hut aufbehielt. … Der Vorstand Herr Kaufmann Zippert begrüßte in kurzer Ansprache die Anwesenden. … Dann folgte das Anzünden der ewigen Lampe, ein längeres vom Vorbeter Herrn Rawitscher gesprochenes Gebet in hebräischer Sprache, … Unter wechselndem hebräischen Gesange des Vorbeters und des Chors wurden nunmehr die Thora-Rollen und heiligen Gefäße … herbeigetragen und in die heilige Lade gestellt. Die Predigt und das Weihegebet sprach der Herr Rabbiner Dr. Rosenzweig aus Berlin. … Auf die Predigt folgte eine kurze Schlußliturgie, damit hatte die Feier in der Synagoge ihr Ende erreicht.“

Brandkatastrophe 1931

Im Sommer 1931 ereilte die Synagogengemeinde eine Katastrophe. Am 16. August 1931 setzte gegen 16.30 Uhr ein Blitzschlag die Kuppel der Synagoge in Brand. Der Zinkbelag schmolz. Das Feuer zerstört das trockene Gebälk des Dachstuhls. Durch die herabstürzenden Balken und das Löschwasser wurde der Gebetsraum in Mitleidenschaft gezogen. Bei der Rettung eines Teils des religiösen Inventars halfen, nach Berichten des Israelitischen Familienblattes vom 21. August, auch die Christen der gegenüberliegenden Baptistengemeinde. So konnten unter anderem Thorarollen und Gebetsbücher gerettet werden. Der Gemeindekirchenrat der Maria-Magdalenen-Kirche bekundete schon am 18. August schriftlich seine Anteilnahme.

Wiederaufbau

Mit dem Wiederaufbau, ohne wesentliche Veränderungen an der äußeren Hülle, den der Berliner Architekt Martin Punitzer leitete, wurde unverzüglich begonnen. Der Vorstand der Synagogengemeinde bat schon mit seinem Schreiben vom 12. Februar 1932 um die baupolizeiliche Abnahme der wiederhergestellten Synagoge. Da noch einige Auflagen zu erfüllen waren, ist der eigentliche Gebrauchsabnahmeschein, mit dem die polizeiliche Erlaubnis zur Benutzung des Bauwerkes erteilt wurde, erst auf den 17. August datiert. Die erneute Weihe der Synagoge fand aber schon am 6. März statt.

Zerstörung bei den Novemberpogromen

In der Nacht vom 9. auf den 10. September kam es deutschlandweit mit der Pogromnacht zu schweren Ausschreitungen gegen Juden. In Eberswalde wurden jüdische Geschäfte überfallen, demoliert und geplündert sowie die Synagoge niedergebrannt. Das Feuer zerstörte den Dachstuhl und die gesamte Inneneinrichtung der Synagoge. Einer Nachricht aus dem Märkischen Stadt- und Landboten vom 10. November 1938 ist zu entnehmen, dass um 6.30 Uhr die Sirenen Großalarm meldeten, die Rettung des Gebäudes war zu diesem Zeitpunkt wohl aber schon aussichtslos. Ob sich die Brandstifter unter den Teilnehmern des am Abend zu vorher stattgefunden Aufmarsches befanden, ist nicht mehr zu ermitteln. (25. Abb. quer Auszug Zeitung) Unter Androhung von Zwangsmaßnahmen forderte die Ortspolizeibehörde die Synagogengemeinde einen Tag später auf, mit den Abriss- und Aufräumarbeiten unverzüglich zu beginnen. Im Dezember erfolgte der von der Stadtverwaltung beauftragte Abriss der Synagoge. Ende des Monats war dann auch der Zwangsverkauf des Grundstücks an die Stadt abgewickelt. 1941 errichteten die Feuerwehr und der SHD (Sicherheits- und Hilfsdienst) auf dem Gelände Garagen.

(vgl. Heine, Brigitta/Klirzke, Birgit (Hrsg.), Eberswalde – Eine Stadtgeschichte,1. Aufl , Berlin, S. 391-415)

Synagogenmahnmal

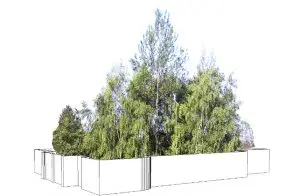

2007 gründete sich die Bürgerinitiative „9. November – konsequent, demokratisch und erkennbar judenfreundlich“ mit dem Ziel, auf den Grundmauern der ehemaligen Synagoge ein Mahnmal zu errichten. 2012 wurde das Denkmal „Wachsen mit Erinnerung“ der Künstler Dr. Horst Hoheisel und Andreas Knitz eingeweiht. Es entstand ein wachsendes Denkmal, das sich ständig verändert und nie fertig sein wird.

Der Ort wurde von seiner bisherigen Bebauung befreit (Garagen und KFZ-Wartungshallen der Polizei). Es wurde nach Fundamentresten der zerstörten Synagoge gesucht. Die Grundmauern wurden im Frühjahr 2012 fast vollständig erhalten unter der Platzoberfläche vorgefunden. Der Kontur der ehemaligen Außenmauern der Synagoge folgend, wurde eine durchgehende, zweieinhalb Meter hohe Umfassung-Mauer errichtet. Sie hat keine Fenster, keine Tür, kein Tor, keinen Eingang, keinen Ausgang. Der Innenraum bleibt unbetretbar. Einige kleine Bäumchen wurden am 9. November 2012 im Rahmen einer Gedenkfeier dort gepflanzt. Das letzte Wandsegment der Mauer-Skulptur wurde dann eingefügt; das Denkmal wurde verschlossen und bleibt unbetretbar.

Der Innenraum wird der natürlichen Vegetationsfolge überlassen. Es wächst was wachsen mag. Es entstand eine Naturwaldparzelle mitten in der Stadt Eberswalde. Mit zunehmendem Wachstum zeichnen die Bäume über die Jahre langsam den Baukörper, das Volumen der ehemaligen Synagoge nach. Wie die Bäume so wächst und verändert sich auch die Erinnerung. Die Außenwände der Mauer tragen eine Inschrift zur jüdischen Geschichte von Eberswalde. Außerhalb der Umfriedung wird die verbleibende Fläche mit Rasen und Bänken, wie eine gewöhnliche Grünanlage in der Stadt gestaltet.

(vgl. Hoheisel, Horst; Knitz, Andreas: „Wachsen mit Erinnerung“

Gedenkort für die von den Nationalsozialisten zerstörte Synagoge von Eberswalde. Eberswalder Jahrbuch für Heimat-, Kultur- und Naturgeschichte: Verein für Heimatkunde zu Eberswalde e.V. 2013. pp. 39-45)