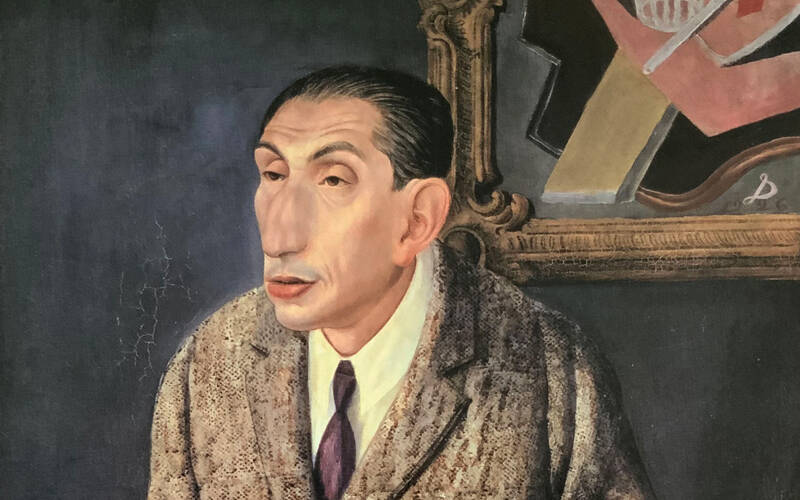

Otto Dix Porträt des Kunsthändlers Alfred Flechtheim 1926

Die jüngsten Enthüllungen der „Süddeutschen Zeitung“ (SZ) werfen erhebliche Fragen zur Transparenz der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen auf. Laut dem ursprünglichen Bericht hat eine umfangreiche Analyse der internen Datenbank „MuseumPlus“ ergeben, dass die Nachfahren jüdischer Kunstbesitzer, deren Werke während der Zeit des Nationalsozialismus entzogen wurden, in zahlreichen Fällen nicht über die Provenienz ihrer geraubten Kunstwerke informiert wurden. Die SZ erhielt Zugang zu einem 900-seitigen Auszug aus dieser Datenbank, der Berichte zu nahezu 200 Kunstwerken umfasst, die als „rot“ klassifiziert sind. Diese Kennzeichnung deutet darauf hin, dass es sich mit Sicherheit oder hoher Wahrscheinlichkeit um NS-Raubkunst handelt.

Die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen wiesen gegenüber der SZ darauf hin, dass die Erben stets über den Zustand der Werke informiert worden seien. Die Institution beschrieb die genannte Liste als ein „reines Arbeitsmittel“, das permanenten Änderungen unterliege.

Unter den als „rot“ eingestuften Objekten befinden sich acht Werke, die anscheinend aus der Sammlung des jüdischen Kunsthändlers Alfred Flechtheim stammen. Dessen Nachfahren fordern seit Jahren die Rückgabe dieser Werke. Zu den betroffenen Objekten zählen sechs Gemälde von Max Beckmann, ein Werk von Paul Klee sowie eine Büste von Pablo Picasso. Trotz wiederholter Rückmeldungen an die Erben, dass die Staatsgemäldesammlungen die rechtmäßigen Besitzer dieser Kunstwerke seien, berichten die Provenienzforscher der Institution, bereits vor Jahren Anzeichen für potenzielle Raubkunst identifiziert zu haben. Diese Informationen wurden jedoch den Nachfahren Flechtheims vorenthalten.

Diese Aspekte werfen grundlegende Fragen zu den praktischen Maßnahmen und der Ethik im Umgang mit NS-Raubkunst in den bayerischen Museen auf.