Berlin (4. Juni 2024): Der heute veröffentlichte Jahresbericht des Bundesverbands RIAS dokumentiert für das Jahr 2024 insgesamt 8.627 antisemitische Vorfälle, was einem Anstieg von 77 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Erstmals werden auch die langfristigen Auswirkungen der Ereignisse vom 7. Oktober 2023 in diesem Bericht erörtert. Die Analyse verdeutlicht, dass sich die Situation für Jüdinnen und Juden in Deutschland weiter verschärft hat.

Antisemitismus als gesamtgesellschaftliches Phänomen

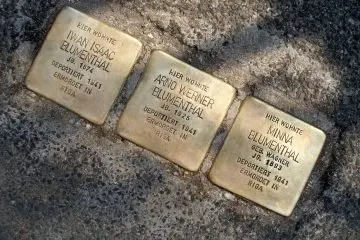

Die vorliegenden Daten zeigen, dass antisemitische Vorfälle alle Lebensbereiche betreffen. Beispielsweise wurde in Leipzig eine Frau, die Hebräisch sprach, auf offener Straße antisemitisch beleidigt und sexualisiert bedroht. In Hamburg wurden Hakenkreuze an die Wohnungstür eines jüdischen Ehepaars geschmiert. Solche Vorfälle sind für viele Jüdinnen und Juden alltäglich. Darüber hinaus führen antisemitisch motivierte Terroranschläge, wie der auf das Stadtfest in Solingen sowie Angriffe auf jüdische Institutionen, einschließlich der Synagoge in Oldenburg, zu einer Verschärfung der bereits angespannten Sicherheitslage und verstärken das allgemeine Gefühl der Unsicherheit. Zivile Proteste gegen diese Entwicklung blieben häufig aus.

Israelbezogener Antisemitismus: Ein zentrales Problem im Jahr 2024

Die Vorfallslage im Jahr 2024 wird stark durch die Reaktionen auf die Ereignisse des 7. Oktober 2023 und den andauernden Konflikt im Gazastreifen geprägt. So hatten 68 % der dokumentierten antisemitischen Vorfälle in diesem Jahr einen Bezug zu Israel oder zum Konflikt im Nahen Osten. Besonders bemerkenswert ist die Zunahme antisemitischer Äußerungen im Kontext politischer Auseinandersetzungen, beispielsweise durch Demonstrationen, Schmierereien und Aufkleber. Bundesweit wurden 1.802 Veranstaltungen erfasst, bei denen Antisemitismus propagiert wurde. Hierbei wurden relativierende Äußerungen zur Schoa getätigt, antisemitische Gewalt verherrlicht und terroristische Organisationen, wie Hamas und Hisbollah, gefeiert. Zudem kam es zu Übergriffen auf Gegendemonstranten.

Anstieg antisemitischer Vorfälle an Bildungseinrichtungen

Im Jahr 2024 wurden an Bildungseinrichtungen signifikant mehr antisemitische Vorfälle registriert. Die Zahl der Vorfälle an Hochschulen stieg von 151 auf 450, was einer Verdreifachung im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Neben Protestcamps, in denen antisemitische Stereotype propagiert wurden, kam es zu Beleidigungen, Bedrohungen und physischen Angriffen auf Studierende und Mitarbeitende. An Schulen wurden in 284 Fällen Jüdinnen und Juden ausgegrenzt und beschimpft; in mindestens 19 dieser Fälle kam es zu einem direkten Angriff.

Zunahme rechtsextremer Vorfälle und Relativierung der Schoa

Im Jahr 2024 wurde ein Anstieg von 28 % bei antisemitischen Vorfällen mit rechtsextremem Hintergrund dokumentiert, was einen neuen Höchststand darstellt. In zwei Dritteln dieser Vorfälle wurden die Ereignisse der Schoa relativiert oder verherrlicht. Ein Beispiel aus Thüringen verdeutlicht dies: Ein Kommunalpolitiker der AfD bedrohte eine Frau, die einen AfD-Infostand kritisierte, mit den Worten, sie werde “nach Buchenwald” kommen. Die Relativierung der Schoa stellt einen zentralen Aspekt des rechtsextremen Antisemitismus dar und findet sich nicht nur in diesem Milieu, sondern auch in links-antiimperialistischen und antiisraelischen Kontexten.

Der Bericht ist ab sofort unter report-antisemitism.de einsehbar.

Benjamin Steinitz, Geschäftsführer des Bundesverbands RIAS e. V., kommentierte: „Antisemitische Vorfälle in Deutschland sind seit dem 7. Oktober massiv angestiegen – ein tiefgreifender Einschnitt ins Leben von Jüdinnen und Juden. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass jüdische Perspektiven in politischen Debatten nicht marginalisiert werden. Eine Anerkennung der IHRA-Arbeitsdefinition als kleinster gemeinsamer Nenner für die Bekämpfung antisemitischer Tendenzen sowie nachhaltige Investitionen in Wissenschaft und Zivilgesellschaft sind dringlich erforderlich, um antisemitische Einstellungen und Handlungen wirksam einzudämmen.“

Ron Dekel, Präsident der Jüdischen Studierendenunion in Deutschland, fügte hinzu: „Die Zahlen des aktuellen RIAS-Jahresberichts spiegeln die Erfahrungen wider, die jüdische Studierende bundesweit machen: An deutschen Hochschulen fühlen sie sich unsicher. Die 450 dokumentierten antisemitischen Vorfälle an Bildungseinrichtungen, die an 56 verschiedenen Standorten gemeldet wurden, sind alarmierend. Besonders besorgniserregend ist der weitverbreitete israelbezogene Antisemitismus. Daher ist es unerlässlich, dass deutsche Universitäten Maßnahmen ergreifen, um diesen Herausforderungen zu begegnen. Wir benötigen zertifizierte Antisemitismusbeauftragte, die nicht nur symbolisch wirken, sondern tatsächlich Betroffenen Unterstützung bieten können.“

Karin Prien, Bundesministerin für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend, betonte: „Der Jahresbericht des Bundesverbands RIAS verdeutlicht die alarmierende Zunahme antisemitischer Vorfälle im vergangenen Jahr in allen Lebensbereichen – sei es im öffentlichen Raum, im Nahverkehr, an Schulen und Hochschulen oder im Internet. Antisemitismus stellt ein gesamtgesellschaftliches Problem dar. Daher sind Projekte, die sich gegen Antisemitismus richten und seit Jahren Bestandteil des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ sind, unverzichtbar. Diese Projekte setzen auf neue pädagogische Ansätze, um verschiedenen Formen des Antisemitismus wirksam vorzubeugen. Zudem ist es entscheidend, Betroffene antisemitischer Gewalt konkret zu unterstützen.“

Julia Bernstein, Roglit Ishay und Ilja Kogan, Vorstandsmitglieder der jüdischen Hochschullehrenden in Deutschland, Österreich und der Schweiz, ergänzten: „Die drastische Zunahme antisemitischer Vorfälle an Hochschulen seit dem 7. Oktober 2023, insbesondere in Form von israelbezogenem Antisemitismus, ist besorgniserregend. Diese Vorfälle reichen von antisemitischen Schmierereien bis hin zu schwerwiegender Sachbeschädigung und physischer Gewalt. Infolgedessen ziehen sich jüdische Studierende zunehmend zurück, während jüdische Lehrende unter erschwerten akademischen Bedingungen leiden. Hochschulleitungen reagieren oft inadäquat, da antisemitische Äußerungen und Handlungen, die unterhalb der strafrechtlichen Relevanz liegen, häufig toleriert werden. Anstelle wirksamer Maßnahmen gegen Antisemitismus finden sich allgemein gehaltene Stellungnahmen vor.“

Für weitere Informationen siehe: report-antisemitism.de